|

|

||||||

|

|

わたくしは1954年(昭和29年)に川口に参りました。なんとそれから50年一つ所に根をはやして川口に住みついてしまいました。そのころの川口というのは今の若い方にはちょっと想像もつかないような町だったんです。わたしは生まれたのは三重県ですが、ずっと東京で育ちました。医者になって4年目でしたけど、川口に来た時は本当にびっくりしました。何にびっくりしたかと言うと、診療所ってのはずら〜っとと並んでいる長屋の奥の、バラックのような建物だったんです。診療所を始めたのは1953年6月、その時はたった10坪の診療所でした。戦後の医療が貧しかった頃、地域の人たちがなんとか自分達の医療機関を作ろうと、一口100円(今のお金で2000円ぐらいかな)のお金を出し合って、つくった診療所でした。埼玉にもそういうような診療所があちこちに出来、川口にも誕生したのです。開設時の所長さんは給料遅配などで事務長とぶつかって1年で辞めてしまわれ、急遽、大井町にいた私が来ることになりました。

私が来たときには幾らか広くなっていて、25坪くらいになっていました。敷地は45坪。それでも、ともかく狭い。板塀のすぐ前にお隣のうちがあって、そのお隣の家で夫婦喧嘩するとその声がわ〜って診察室に入ってくるの。そんな素敵なところでした。驚いたのは喧嘩だろうがなんだろうが、あけっぴろげなこと。男の方は、夏になるとシャツにステテコ姿で診察をうけにいらっしゃる、それが当たり前なのね。道を歩く時には、手ぬぐいひっかけて、上半身裸で大道を闊歩してらっしゃる。長屋の戸はあけっぱなしで、おばちゃんがスリップ1枚でこうやってあおいでる(団扇をあおぐしぐさ)。面白いところに来たなと思いました。それでね、なんと言っても自分たちでお金を出して作った診療所だから、皆さん俺の診療所だっていう気持ちなのよね。だから医者も俺の医者だって思う訳(笑)。出資者から運営委員を選んで、皆の意見で運営していったんですが、医師や看護婦への要求もきびしかったですよ。もうね、容赦ないんですよ。おれんち往診に来るって言ったのに、遅いじゃないかとか、なんとかかんとかね、さんざん患者さんに鍛えられました。しらふでものが言いにくい時は一杯ひっかけていらしゃるわけでしょ。鋳物屋さんてのは気が荒くて、「何をっ」て、椅子で殴られそうになったお医者さんがいたりね、いろんなことありましたけど、私はそういう人たちが好きになっちゃったの。五月の鯉の吹き流しじゃないけど、言いたいこと言うけどが、お腹の中にへんな気持ちがなんにもないのね。その反面、診療所の雑用やちょっとした大工仕事などは全く無償で手伝ってくれるし、そうやって皆で守ってくれました。

診療所のある仲町というところは川口の中でも貧しい方の多いところでした。医療費の支払いに困る方も多<、診療所は暮らしに困った方たちのご相談にも努カしていました。ともかく患者さんのために一生懸命やるのが医者の仕事、と思い込んでいましたから、往診依頼があれば夜中だろうが、いつでも飛んでいきました。そうして診療所の患者さんも増え、職員も増え、大学病院から若い先生方に応援に来ていただいたりするようになりました。建物も大きくなり、入院施設も持ったりしましたが、地域の皆さんの医療機関というもともとの姿勢は皆で守ってきました。また、こういう性格にふさわしい形ということで医療生活協同組合となり、出資者つまり組合員の総意で運営してきました。

そんなようにして、私の人生は過ぎていったわけです。私はこの川口の人たち、川口の町が好きになり、私はこの土地で骨をうずめようと思うようになりました。

その頃の川口は、電車が荒川を渡ると空気のにおいが違うと言われ、鋳物工場から出る煙で川口の空はぼんやり曇っていました。診療所の近くにも大場、徳永、村田など何軒かの鋳物工場があって「吹き」(鉄を溶かして鋳型に流す作業)の日は、煤煙が降ってくるから洗濯物を干しておけない、そんなところでした。夜になってもあちこちで火がぼうぼう燃えていたんです。来た当初は何も知らなかったから、夜中の「吹き」の火を「火事」と間遺えて笑われたりしました。

患者さんも、鋳物屋さん(鋳物労働者のことを鋳物やといいます)とその御家族が大部分でした。鋳物屋さんの働き方ってのはめちゃくちゃでしたね。忙しい時は朝暗いうちから出かけて、ご飯を噛み噛み仕事をする。給料はほとんどが、「受け取り」で、やった仕事分だけ稼げる。でも、仕事のないときは金が入らない。稼げるときに稼がなければという感じね。腕のいい人はずいぶんいい給料を取っていました。医者の給料よりはるかに高い給料とってらっしゃる鋳物屋さん、たくさんいらっしゃいました。

ところが、1970年頃からか、鋳物がだんだん下火になってきて、周りでも閉鎖する工場が増えてきました。鋳物工場の跡地は広いから、たいていマンションができる。川口の人は鋳物で暮らしを立ててきたのだから、少々工場がうるさくても煙を出してもあまり文句は言わなかったのですが、マンション住民は良い住まいを求めて高価な買い物をして引っ越してくるわけですからね。東京からいらっしゃった方はは容赦ありませんよね、公害だ公害だと言われるようになり、防止施設をきちんとできる資本カのないところなどは、鋳物工場は、閉めていかざるをえない、そういう状況がだんだん出てきたわけです。それと同時に産業構造も変わって来て川口の鋳物はどんどん減ってきました。最盛時は、登録してあるだけで700軒以上、実際にはもっと工場があったわけですが、1990年代には200軒くらいに減っていました。

わたしは、鋳物屋さんたちとかなり身近にお付き合いをしながら医者生活を送っていたのですけど、彼等の健康には非常に問題がありました。鋳物工場というのは冷房も暖房もないですよね。開けっ放しのようなところで、冬は薪などで暖を取っている。ふきっさらしに近いような寒い工場の中で、薪か何か暖を取っている。フキの時には炉の前は、それこそ灼熱ですよね。そういうところで仕事をなさる。多かったのは、高血圧、脳卒中、心臓病。冬は1、2回は工場で倒れたという往診依頼がありましたし、夏は熱中症で運び込まれてきたりしました。その頃の市民の常識は「脳卒中で倒れたら動かしてはいけない」というもので冷たい土間に寝かされていたり、ひどい時には下から風の吹き上げる汲み取り式のトイレにそのままにされていました。そこで、患者さんをただ診ているだけじゃだめだと、地域の医療生協の組合員さんと一緒に、病気の予防、健康指導、をやりました。「保健大学」という名前で、かなり系統的な勉強をしてもらったり、高血圧教室、糖尿病教室などを開いて、実際の療養指導をしました。

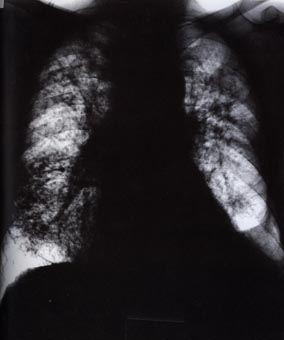

鋳物屋さんにとってもう一つ大事な病気、職業病として「塵肺(じんぱい)」があります。鋳物の型には砂を使います。その砂は無水珪酸を含んでいます。砂の粉塵、1ミクロンくらいの細かい粒子が呼吸で肺に入ります。肺の奥、肺胞まで入ると外には出せません。人間のからだは異物が入るとそれを取り込んで無害にしようとしますので、繊維組繊が異物を取り囲み、だんだん肺の組織が硬くなってしまいます。肺と言うのは、小さなゴム風船の集まりのようなもので、それが膨らんだり縮んだりして呼吸しています。組織が硬くなるとそれが出来にくくなる、それが塵肺です。この病気は治ることはありません。原因となるのが生き物ではありませんから殺してなくすることが出来ません。仕事をやめた後もゆっくりと進行します。職業病として認められています。大体、昔の工場で10年働いた人の肺には塵肺の影、細かい粒粒が見られます。私は川ロヘ来て始めて塵肺を知りました。学校の講議でさっとは聞きましたが労働者の労災、職業病についての勉強は本当のところ、お粗末でした。あるお年寄りが、非常にやせて呼吸が苦しく起きられなくなって亡くなられてから、これが塵肺だと始めてわかりました。その方は、やせてやせてね、本当にかわいいおじいちゃんでしたけれど、ユーモアのある人で、「憎げのない」かわいいじいさんだろって自分でいうんです、ほらちっとも「肉がない」って。そんな方でした。

塵肺は重症になると労災補償が受けられます。労災認定されれば医療費は無料になり、最後の時の給斜の約8割が一生給付されます。病人にとっては認定されるかどうかば切実な問題。天国と地獄の差なんです。どの家も低所得の上に年取った病人を抱えている。昔は老人も医療費負担は5割でしたからね。どうしても、苦しい中ではお年寄りよりはまず子供の方が大事になるのは人情というもの。仕事をやめた後、この病気はどんどん少しずつ進行します。でも、労災補償が受けられれば、おじいちゃんも安心して医者にかかり、好きなものも食べられるわけです。仕事を止めて何年もたって慶肺が重症化した方を見つけて労働基準監督署に申請し、労災認定してもらう、そのことに私は一時一生懸命取り組みました。この認定には厳しい基準があり、また、申請書を出すにもいろいろ面倒がありましたが、職員の協カでかなり大勢の塵肺認定をとることができました。確か、川口労働基準監督署で扱う塵肺患者の20%くらいは私のところで診ていたと思います。病気を正しく診るには、その患者の生活の背景を知らなければならないことを事実として知ったわけです。この問題については医歯薬出版が出した『地域産業保健』という本の中で『川口の鋳物労働者の塵肺について』という短い論文を書いています。

鋳物屋さんの姿を残すための写真

私も60歳で定年を迎えました。それまでは所長という立場でしたので、めちゃめちゃに忙しかったのです。診察だけでなく、膨大な書類の山。こちらのほうがしんどかったですね。ちょっとした「鬱(うつ)」状態になることもありましたが、もともとがいい加滅なところがあり、何とかやり過ごしてきました。定年後は嘱託(パート)になって1週間に4日働くことになりました。その時に考えたのが鋳物のことです。川口の発展を支えてきたのは鋳物産業でした。多いときは住民の10人に1人以上が直接の鋳物労働者だったんですから。こうして鋳物工場がなくなっていく。鋳物労働者が減っていく。腕自慢の職人さんも齢をとられ亡くなって行く。その鋳物の姿を何とか目に見える形で残したいと思いました。それには写真しかないと思いました。

63歳のとき「現代写真研究所」という学校に入学しました。そこは夜間週1回6時半からなんです。何十年ぷりかで一年生になって楽しかったですよ。63歳の1年生です。そこで一から写真を学ぴました。撮りたかったのは「鋳物」ですからね。町の本当に小さい鋳物工場から始まって、鈴木文吾さんのところの鐘作りを撮らせていただいたり、辻井製作所というコンピューターですべて管理されている、粉塵も出さない非常に近代的な工場を撮らせていただいたりしました。また、いよいよ閉鎖する工場とか、鋳物に関連した木型屋さん、中子屋さんも撮らせていただき、70歳で退職するときにリリアで『キューポラの火は消えず・鋳物の町川口』(1997年)という写真展をやり、写真集を出させていただきました。鈴木文吾さんにはそのとき以来お世話になっています。

70歳で私はすっかリ医師の仕事を止めました。その後も川口の写真を撮っていくつもりでいたのですが、ふとした機会にハンセン病に出会って衝撃をうけ、草津の栗生楽泉園に4年余通って、この問題も皆さんに知っていただきたいと2001年に写真展と本を出し、その後2年くらいは講演などで多忙な日を送りました。やっと川口に帰ってきたところです。2004年8月2日から1週間、JR川口駅前のリリアホールで『川口鋳物師鈴木文吾一鋳物ひとすじ70年 仕事に惚れ女房に惚れ』という写真展をし、また本を出しますのでよろしくおねがいします。

2.トーク

写真の説明

以下の12枚の写真/寺島萬里子

当web掲載写真は寺島さんの写真集『キューポラの火は消えず』(光陽出版社)よりの転載につき、トークの時とは若干異なります。

また、写真は掲載の都合で、いくらかのトリミングを行っていますが、それは山岡佐紀子さんによるものです。

山岡(司会):これらの写真は(会場に展示している)その写真集に載ってているものですね。それぞれの写真を説明していただけますか。

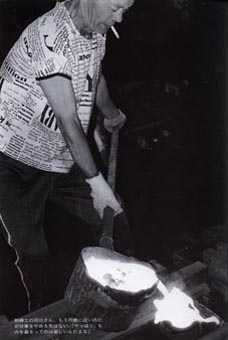

寺島萬里子さん:始めにあるのは、川口の中でも零細企業といわれる小さい鋳物屋さんです。従業員は5人くらい。皆さん、鋳物は「キューポラ」で作られると思っていらっしゃるでしょうけれど、そこは「キューポラ」よりもっと古い型の「甑(こしき)」という溶解炉を使っていました。従業員はお年寄りの方が多いんですよ。左で湯(鉄を溶かして液状にしたもの)を運んでいる方はもう70歳をすぎています。日本の若者は高度経済成長の後で、こういう鋳物のようにからだを使うきつい仕事は嫌がってやりません。それで、外国から色の黒い若者がやってきて仕事をしていました。炎の前の‥‥これは仕事は「焚きや」さんといって甑に鉄の塊やコークスなどを放り込む作業ですが、それを外人の若者がやっていました。

その次(左)の写真は、ここの「焚きや」さんの作山さんです。いい顔でしょう? この写真、皆に褒めてもらって、写真集の表紙にしました。大変なお仕事だと思うんですが、給料はあまりよくなく、1日1万円くらいだそうです。年金をもらってるからやっていけるんだって言ってました。また、「物を作るってのは楽しいんだ」とも。「吹き」が終わって、ぐったり、一休みしているのが次(右)の写真。こういう会社の経営はとても厳しく、社長さんも大変です。社長は一番若いから皆よりがんばって湯を運び、普段も真っ黒になって働いて、それが小さな鋳物工場の社長さんなのです。付け加えますと、社長は同じに働いて塵肺になっても、労災補償が受けられない。労働者ではないので、労災保険に入っていない人が多かったですね。この矛盾にはずいぶんぶつかりました。

次は、鈴木文吾さんの工場です。同じ鋳物でも、さっきの工場と文吾さんのやっている鋳物とは全く違います。工芸鋳物、芸術品を作る鋳物です。ご子息の常夫さんが鐘を作っていました。気が遠くなるような細かいお仕事で、鐘の表の模様を作るのに、一つ一つ型を抜いてきれいにしてから蝋を塗っていくのです。かなり通わせていただきました。この後で仕事された、大きな梵鐘をつくるところは、今度の(2004年8月)写真展で見ていただきます。

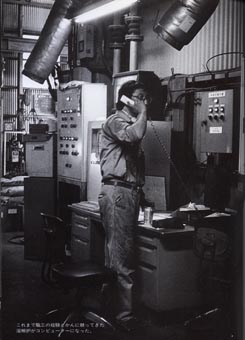

次は鈴木さん工場の近くにある辻井製作所です。この工場、薄いアイボリーとブルーのしゃれた感じの建物で、ちょっと鋳物工場とは思えません。煙も出ないし、中の空気もきれいです。溶解炉は電気炉でコンピューターで管理されています。湯の温度や成分がリアルタイムでわかるのだそうです、45分おきに湯が沸きます。鋳物工場には「中子場(なかごば)」があって、鋳物工の奥さんたちが「中子抜き」という仕事をしていたのですが、今はほとんど「中子」は外注になっています。この工場では一人だけ「中子」の女性がいました。その後、辞められて、今は現場には女性はいません。

ちょうど小学校3年生が地場産業の見学に来ていました。目を丸くして見ていました。写真を撮って送ってあげたら、子供たちの感想文を送って頂きましたが、「あつかった」「火の粉が飛んできてこわかった」くらいのことしか書いてありません。残念ながら、自分たちの町が、この産業で支えられてきたことを理解してはいないようでした‥‥。特殊な分野の製品を作り、作業環境もいい。鋳型に使う砂を1時間に20トンつくってパイプで運ぶ機械、特殊な鋼に使う真空脱ガス装置など最新的な機械が並んでいます。KDF--Kawaguchi Dream Foundry 21 (21世紀の夢の鋳物工場)と称していますが、こういう工場が川口に10社くらいあるそうです。ここには若者が入社してきます。鋳物産業が川口で生き残るひとつの道かと思いますが、こうした設備の近代化には莫大な費用がかかります。

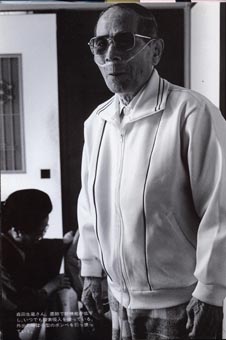

最後に、こちらにあるのは老鋳物工たちです。私の患者さんたちですが、皆さん嫌がらずに撮影させてくださいました。右は塵肺のレントゲン写真です。塵肺は肺の機能が落ちて酸素を取り込むことが出来なくなってくる。だから、24時間酸素マスクを使って暮らす。お風呂に入るときも酸素を吸いながら。外出の時は携帯用の酸素ボンベを引っ張っで歩きます。また、下の写真は高血圧から脳卒中を起こして家で療養されている方です。ほとんどの方が亡くなられました。

鋳物労働者の健康問題で、さらに是非つけ加えてお話したいのが腰痛と火傷(やけど)です。腰痛は誰でもです。中腰で1500度もある鉄の湯を「湯汲み」に入れて、30Kgもあるものを運ぶわけでしょう。腰が痛むのは当たり前。腰椎のレントゲン写真を撮ってみますと、皆ひどい変形をおこしています。もうひとつ、火傷(やけど)は鋳物屋の勲章だなんていいます。全然火傷(やけど)をしていないって人はないでしょう、「湯」を運ぶとき火花が飛ぶ、それが襟からシャツの中に入っても、手を離すわけにはいきませんから、アチチといいながら運ぶんですって。「湯」を注ぎ終わると火花は腰のベルトのところで止まっている。だから腰の周りにぐるっと火傷(やけど)しているんですって。そんな怖い話を、この展覧会を見に来てくださった鋳物やさんたちは本当に楽しそうに話してくださるんですよ。鋳物職人さんってこんな苦労をして仕事をしてるってことが本当によくわかりました。この本は2000部印刷してまだ50部くらい残っています。

赴任当時の印象〜診療所の特徴

山岡(司会):診療所に初めていらっしゃった時の事を、もう少し伺いたいと思います。寺島先生のお育ちになった環境との差で、どうしてもなじめないとか、違和感を感じることはありましたか。

寺島萬里子さん(以下敬称略):そうねぇ。子供のときの環境から急に飛び込んだらなじめなかったかと思うけれど‥‥。昭和の始めに生まれて、戦争中の物のない時代を経験し、敗戦後の極端な貧しさも経験しました。戦争ってのはね、何もかにもなくなるんです。食べ物、着る物、日用品、それから脱脂綿、紙もなくなリ、女性の月々の処理に必要なものさえない。戦後はさらに、父が職業軍人だったから、軍人恩給がストップされて、いきなりわが家ば無収入になりました。6人兄弟で私は2番目。女子医専2年目のときだったから、アルバイトして何とか生活して学校を続けていかなけれぱならない。学校を止める気はなかったから。それで、貧乏暮らしには強くなったし、人間何があっても生きていけるって気がしましたね。

あの時代、学生の半分がアルバイトをしていたから平気だったし。アメりカ進駐軍の女性宿舎の「ファィヤガード」なんてのは、学生にはよかったですよ。夜、ホテルの廊下の椅子に腰掛けて眠らずにいればいいの。勿論、本は読めるし。ただ、居眠りがみつかったらすぐクビ。私ば半年くらいでだめだった。それから講義に出られない学生が大勢いるわけ。教授も心得ていて講義録を渡してくれる。それを何人かで組んでガリ版切リをして騰写版で印刷して売ったりね。

だから、貧乏には抵抗はなかったけれど、住まいの小ささ、言葉の荒さっていうか、それにはさすがに初めは慣れなかった。けれどいつか、私自身が荒っぽくなっちゃって、お上品な言葉が使えなくなっちゃいました(笑)。女学校のクラス会なんかに行って、「そうでございますか、」なんて言われると困ってしまう。「ざあます言葉」がぜんぜん使えないの (笑) 。

人間ってのはいろいろ違ったところがあっても、気持ちが通じれば好きになれますよね。川口の職人さんたち、言いたいこともいうけれど、気持ちが通じ合えぱ本当に何があっても信頼してくれました。27歳で来たんですから、若い、幼い医者だったと思うんです。それでも、重症になっても最後まで信頼して任せてくれた。それに応えるためにもこちらも真剣になリました。人間の気持ちは通じ合うものと私は思っています。

山岡:寺島先生の診療所は、貧しい人でもかかれる診療所としてできたわけですね。

寺島:そう。医者じゃなくて患者さんが主人公。お金がな<ても病気を治すのがまず先と考えていたから、患者さんは多くても未収も多く、大変でした。保険のない方も保険と同じだけしか頂かなかったし、往診の車代ももらわず、保険で決められた料金だけでやってきました。自家用車の普及していない時代でしたから、かなり遠くからも往診依頼があって、自転車で戸田橋近くまで行きましたよ。そのうち「ラビット」というバスで行くようになって、さらに乗用車の「スバル」に乗りました。「スバル」は軽免許で乗れたから、教習所に行かないで、自動車屋がちょっと教えに来てくれてそのまま乗ったから、怖かったですよ。みんな、バックが下手で、電柱にぶつけたりして車体はぼこぼこでした。

また、医師が足りず、日大からパートの先生に来ていただいたんです。週2日ずつ多いときは5人くらい来ていただいたかな。初めに来た頂いた梶原先生は、川口にお住まいの方で、教授になり退職された今でもずっと、来てくださっています。勤続50年になるかな。診療所の主体は地域住民、患者さんですから、その力が診療所を支えてくれています。

山岡:かつては在日の方たちは日本の保険に入れなかったんですね。

寺島:昔はそうでしたね。在日朝鮮・韓国人の方は会社に勤めていれば社会保険は入れるけれど、国民健康保険は日本国民ではないということでは入れなかったんですよ。だから、特に在日の方たちが診療所をつくるのに一生懸命になってくださって、出資金も集めてくださいました。出資者から選ぶ運営委貝会にも入ってくださいました。医者の給料も皆さんが決めた訳です。そういえば、ずいぶん安い給料だった(笑)。だけど、お金じゃないんだよねー。やりがい。私はそう思ってやってきたから。私は仕事をすることが楽しいことだったから。

山岡:在日の方が国民健康保険に入ったのはいつですか?

寺島:ええと‥‥昭和41年でした。

山岡:41年ということは、戦争が終わってずいぶん長いこと、放置されていたんですね。その間、健廉保険の人と同じ料金で診療していて問題はなかったのですか?

寺島:保険外診療というのはどこにも縛られませんから、問題はないんです。だから、普通の医院では、割高の料金にするんです。

その他の病気〜女性の生活、そして老い

山岡(司会):川口の空が「吹き」でずっと煙っていた頃は、子供たちの健廉に影響はなかったでしょうか?

寺島萬里子さん(以下敬称略):その頃の子供たち‥‥今もそうかな‥‥私は飯仲小学校の校医を30年くらいさせていただいたのですが、喘息が多かったですね。やはり、大気汚染の影響があったんじゃないでしょうか。きちんと川口で大気汚染と喘息の関係を統計的に調べたわけではないのではっきりそうとはいえませんが、確かに関係はあると思います。今は重症の喘息はずっと減っているようです。でも、全体としては子供たちの健康状態はよく、肥満児がかなりいて、肥満の指導をしたりしました。

山岡:どうしてでしょう?

寺島:共働きのお母さんが多く、昔と違って子供たちが外で遊ぶ場も少なくなっていたからかもしれません。子供はストレスや欲求不満を抱えていて、テレビなど見ながらスナック葉子など食べてるんじゃないかな。

山岡:ほかに、この風土に特徴的な病気はありますか?

寺島:この土地にということでなく、昔の一番問題の病気は感染症だったんですよ。昭和29年頃は、結核が非常に多<てね、結核で亡くなる方が大勢いらした。特効薬の「ストマイ」や「パス」が出てきたので、戦前ほどではありませんでしたが。それでもなお、結核は診療所で扱う重要な病気でした。それから、川口はよく水が出ました。昭和33年の大洪水では、市役所が床上まで浸水しました。下水が上がってくるでしょう。疫痢、赤痢も、水洗トイレが普及するまではよくありました。赤痢などは保健所に届けて、隔離病棟に送りました。

同じく医療といっても今と昔はぜんぜん変わっていますよ。昔は主に感染症との闘い。それらは生活環境や栄養の改書、薬や医療技術の進歩でずいぶん解決されました。今は高血圧、糖尿病、癌などの成人病とか生活習慣病と言われるものが医療に中心になっています。

山岡:ところで、先生はお医者様でいらっしゃると共に、女性でいらっしゃるので、川口の鋳物屋さんのおかみさんのことなど女性の生活や暮らしぷりのことなど、お話をしていただけますか?

寺島:鋳物屋さんのおかみさんの多くは、「中子工」として働いていました。また、男の子は早く仕事に就いて鋳物の腕を磨かせる、女の子は将来の家庭をきちんと築いていくために教育を受けさせる、というようなこともあって、川口では奥さんのほうが高学歴ということも珍しくありませんでした。どちらにせよ、川口の女性は強いですね。川口は、働く気があれば何かの仕事はある。在日朝鮮人の方も多かったし、いろんな人が集まっていて、比較的、差別なく一緒に暮らしていたように思います。少なくとも仲町あたりはね。

私自身、それから看護婦さんなど女性職員の多くが共働きしながら子育てをしていました。診療所の経営がまあ安定してから、まずやったのは職員のための保育でした。市の保育園はまだ少なくて、特に3歳未満児は入れなかった。働く母親にとっては保育所は一番必要なもの。隣の戸田市で友人が始めた保育所に、子供たちを数人預かってもらいました。朝タ一緒に車で送迎していました。職場保育所を始めたのは川口では非常に早かったと思います。

また、その問題は診察所の中だけのことではないので、私は「母親運動」に一時熱中しました。今でもやっているんですけどね。ついこの間も、「川口母親大会」が終わったばかりです。お母さんたちが毎年1度、要求を持ち寄って集まって、その後、市の担当の方たちと話し合いの機会をつくるのです。ずいぶんいろんなことを実現してきたんですよ。学童保育もここで要求が出ました。共働き家庭の小学1年生の放課後が心配なのです。そこで、お母さんが帰るまで預かってくださいと。いまは当たり前のことになったけれど、私たち母親大会で一生懸命、市長さん‥‥当時は大野さんだったかな、にお話して実現してきました。保育所の増設、ごみ処理間題などいろんなことを運動しましたね。

山岡:鋳物屋のおかみさんたちとですか?

寺島:母親違動には教員が多かったですね。先生というのは、自分の都合を言っていられない、抜き差しならないお仕事ですからね。その点、中子やさんは違ったようだし、又そういう集まりに出たがらなかったんです。

山岡:親しくなられたおかみさんたちの、何か面白いエピソードはありますか?

寺島:そうね。近所のおばちゃんと親しくなったんですよ。私のうちも小さな家だったけど、玄関をガラガラ開けると、もういきなり、「いるー?」って入って来てるんですよ。「いらっしゃい」とか言う間もないの。上がると食器棚あけて、「あ、飴がある、うまそう」って (笑)。そういうの、川口式かな。慣れれば、こちらも気兼ねなくて、往診に行っても玄関を開けて、「こんにちはー、診療所です」って入って行けるんです、家の人がいなくても。さすがに最近はそうは行かないですけどね。特に、仲町はそんな気風でした。

今、診療所の隣の建物でデイサービスをやっています。私は今は診療所とは仕事上は関係ないのですが、昔患者さんだった方々に何かしたいと思って、デイサービスに通ってこられる方の「お誕生月写真」を撮りに行っています。実数100人くらいの方が来ていらっしゃるんですね。勿論、勝手にやっているわけで、写真を「六つ切り」サイズに伸ばして差し上げます。お若い頃美しかった方が、すっかりおばあちゃんになっていらっしゃったりします。でも、1年後、前の年より若返っている方もあるんですね。一人で家にこもっていたのが、皆の中で遊んだり、ちょっと勉強したり、運動したり。食事も大勢で食べたほうがおいしい。そんなことで元気になられるのです。

ご夫婦で働かなければやっていけないお宅が多いですから、お年よりは昼間一人。これは悲しいですよ。同じ屋根の下で暮らしていても、食事も別、会話もほとんどない人もいますからね。これからも診療所が力を入れなければならないのは、老人問題ではないかと思います。

私の家にも、特別な用はないのにそういう愚痴話をしに来てくれる方がいます。私は話を聞いてあげるだけでいいんですね。だから、出来るだけ、お相手はしています。‥‥でも、自分が何かを持っていれば、愚痴を言わないでいられるんじゃないかな。私もいつまで元気でいられるかはわかりませんが、自分のやりたいこと、自分の考えを持って、愚痴を言わない人生をと思っています。

|

|

|

|